Shutterstock / ETAJOE

A diferencia de otras enfermedades, como las cardiovasculares, las neurodegenerativas o el cáncer, solo las enfermedades infecciosas pueden causar una disrupción global, un caos total, y cambiar el rumbo de la historia de la humanidad.

Desgraciadamente, la inversión en investigación sobre enfermedades infecciosas es mucho menor que en otras áreas de la biomedicina. A pesar de que sabíamos que algo como la COVID-19 podía pasar, no nos lo queríamos creer. Se pensaba que las pandemias solo afectaban a los países pobres… y se llegó tarde.

La pandemia se está acelerando

Uno de los principales problemas ha tenido que ver con la toma de decisiones. Si sobreactuamos y no pasa nada (como ocurrió con la pandemia de gripe de 2009) somos criticados, pero si actuamos tarde podemos causar una catástrofe. En estos casos siempre es mejor sobreactuar: salva vidas. En las crisis es mejor actuar rápido que perfecto, si esperamos a la perfección quizá ya estemos muertos.

Los datos muestran que, a nivel global, la pandemia de COVID-19 se está acelerando y que quizá solo sea el principio. Preocupa mucho lo que pueda pasar en África, donde podemos estar en el inicio de una hecatombe. No solo por las muertes directas que cause el coronavirus, sino por las muertes indirectas debidas a la disrupción del sistema sanitario. Preocupa también cómo afectará la pandemia a otros programas de salud global. Y, por supuesto, cómo se comportará la COVID-19 como cofactor junto con otras enfermedades infecciosas muy frecuentes en el continente africano como la malaria, el VIH y la tuberculosis.

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es la falta de coordinación. Se echa en falta una definición clara y común sobre qué es un caso de COVID-19, para evitar las polémicas con las cifras. Existen claras dificultades a la hora de comparar los datos de distintas partes del mundo, e incluso dentro de España. Se necesitan soluciones técnicas para el manejo y análisis de los datos, así como compartir los datos con transparencia, para poder generar información, conocimiento y facilitar el control del virus.

¿Lo peor de este virus? Que es silencioso

Estamos ante un virus respiratorio muy bien adaptado al ser humano, capaz de causar no solo neumonía, sino también una enfermedad sistémica. Las principales características que hacen que el SARS-CoV-2 sea muy difícil de controlar son:

la presencia del virus en personas asintomáticas que lo transmiten con gran facilidad;

su enorme capacidad de infectar distintos tipos celulares y causar una gran variedad de patologías (en pulmón, intestino, riñón, cerebro, corazón, vasos sanguíneos, páncreas…);

su capacidad de inducir una respuesta inmune limitada;

y la reemergencia en un 14% de los infectados en pacientes supuestamente “recuperados”.

Sobre el origen del SARS-CoV-2 no hay duda de que es natural, no es fruto de la ingeniería genética. Aunque no es un virus de transmisión fecal-oral, se excreta por la heces. El análisis de las aguas residuales de un núcleo urbano es un excelente sistema de alerta temprana y de predicción de la presencia del virus. Entre otras cosas porque permite detectar el virus semanas e incluso meses antes de que se manifieste clínicamente.

Es muy probable que este tipo de análisis acabe demostrado que el virus circulaba mucho antes de diciembre de 2019 de forma asintomática.

Diagnóstico, tratamiento y vacunas: la respuesta de la ciencia

El diagnóstico y la detección temprana son fundamentales. En estos últimos meses son más de 270 los test de diagnóstico que han sido aprobados. Entre otros, PCR, análisis serológicos, de amplificación isotérmica, de antígenos, por secuenciación masiva e incluso basados en la técnica de CRISPR.

Estos últimos, con acrónimos tan curiosos como DETECTR, SHERLOCK, CARMEN, CONAN, ofrecen una metodología mucho más sencilla, barata y rápida que la RT-PCR y pueden ser un excelente método de cribado poblacional.

Aunque de momento no existe ningún tratamiento especifico, a día de hoy hay más de 2 700 ensayos clínicos en curso. Por lo tanto, parece probable que se acabe encontrando algún fármaco o combinación de ellos capaz de responder a las necesidades terapéuticas.

Existen diversas estrategias en estudio. Algunas se centran en reposicionar fármacos ya empleados para otras funciones, basándose en lo que se va conociendo sobre la biología y replicación del virus. Otras se enfocan en la búsqueda de posibles inhibidores de las interacciones entre el virus y las proteínas humanas. Un compuesto que de momento destaca por su potente actividad antiviral in vitro es la Aplidina de PharmaMar, que ya ha comenzado los ensayos clínicos.

Respecto a las vacunas, hay más de 135 prototipos diferentes y al menos 30 en distintas fases de ensayo clínico. Se ha acelerado el proceso de obtención de vacunas también porque ha habido un aumento de inversión sin precedentes. Es muy probable que, al final, sean varios tipos de vacunas las que salgan al mercado. Para distintos usos, para distintas edades y para diferentes situaciones.

Nos interesan vacunas cuanto antes, pero seguras, que cumplan cuatro principios básicos:

No hacer el mal: que lo que se haga no cause otros efectos.

Hacer el bien: que protejan frente al SARS-CoV-2.

Que se cuente con la información y consentimiento de las personas.

Que estén a disposición de todo el mundo que las necesite.

Las prisas no pueden servir de excusa para saltarse estos requisitos. Se trata de acelerar los pasos, pero no saltarse ningún paso. Se necesitan vacunas que se puedan fabricar y distribuir de forma rápida, que sean seguras y que funcionen, aunque no sean las propuestas más sofisticadas y mejores. Es fundamental conservar la confianza de la población para no favorecer los movimientos antivacunas, de ahí que sea tan importante la transparencia. Solo se van autorizar vacunas por criterios científicos. Se va a ser tan rigurosos como si el desarrollo hubiera llevado diez años.

En España tenemos el conocimiento, pero falta cooperación, capacidad de ensayos en primates y capacidad de producción a gran escala.

La inmunidad celular

El estudio de seroprevalencia que se ha hecho en España es uno de los mejores a nivel mundial. Se ha descrito que algunas personas infectadas dejan de ser seropositivos con el tiempo: al cabo de tres-cuatro meses, casi el 50% pueden llegar a perder los anticuerpos.

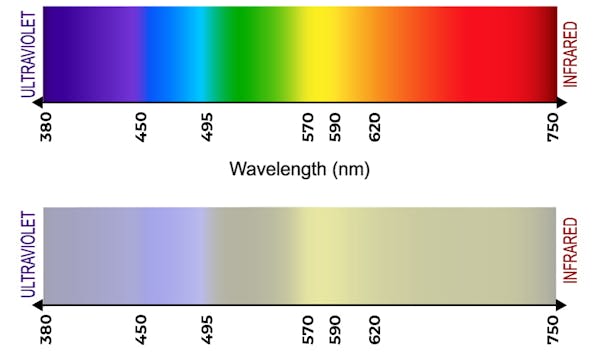

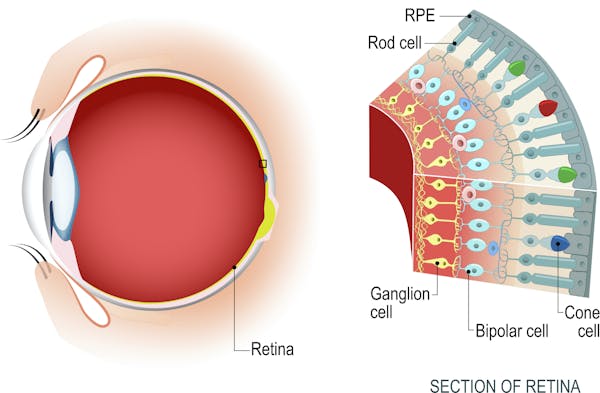

¿Es grave perder los anticuerpos? Los anticuerpos son una parte de la inmunidad, la más fácil de medir, pero no la única. La inmunidad celular, la que depende de los linfocitos T, no se mide tan fácilmente. En los coronavirus catarrales las reinfecciones son más benignas que la primera infección, porque la inmunidad celular protege.

Perder la detección de anticuerpos no es grave. El coronavirus no causa una deficiencia inmune progresiva, como el VIH, sino que hay inmunidad celular. Pero, ¡ojo!, aunque la segunda infección sea más leve, la persona sigue siendo infecciosa y puede transmitir el virus, por eso no tiene sentido el pasaporte inmunitario.

Algunas personas infectadas por SARS-CoV-2 no generan anticuerpos pero sí tienen una inmunidad celular, y pueden estar protegidos. Porque sí, se puede no tener anticuerpos y estar protegido. Se ha detectado inmunidad celular contra el SARS-CoV-2 en personas que no han tenido contacto con SARS-CoV-2, por exposición quizá a otros coronavirus catarrales. ¿Qué papel o impacto puede tener esto? ¿La exposición previa a otros coronavirus protege? ¿Contribuye esto a la alta cantidad de asintomáticos? Todavía no tenemos las respuestas.

También hay que tener en cuenta que existen diferencias en el nivel de expresión de los genes del sistema inmune entre hombres y mujeres. Esas diferencias aumentan a partir de los 65 años. Por ejemplo, los hombres tienen una respuesta proinflamatoria mayor que las mujeres. Estas son más propensas a las enfermedades autoinmunes, pero también responden mejor a las infecciones con la edad, al contrario que los hombres. Esta puede ser una de las razones por las que la COVID-19 es mucho más grave en hombres que en mujeres a partir de cierta edad.

La infodemia

La pandemia ha supuesto también un cambio en la comunicación de la ciencia. En poco más de un mes conocemos más del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 que de otras enfermedades en lustros. Este exceso de información científica, que ni siquiera la propia comunidad científica es capaz de asimilar, junto con la nueva realidad de un mundo hiperconectado a través de las redes sociales, ha generado una auténtica pandemia de información: una infodemia.

La infodemia ha generado problemas de informaciones erróneas, bulos y malas interpretaciones.

La comunicación en tiempos de crisis debe basarse en la confianza, transparencia, claridad, sencillez y rigor. Ahí es donde el papel de la comunicación y la divulgación de la ciencia tienen un papel esencial.

No cabe duda de que la ciencia sigue avanzando contra la pandemia. Pero ¿qué puede ocurrir en el futuro? Los brotes demuestran que no hemos vencido al virus, que sigue ahí fuera, que no se ha debilitado. Es probable que algún brote se pueda descontrolar y causar una diseminación mucho mayor, por eso es muy importante su vigilancia.

Quizás (es más una esperanza que una certeza) en un año y medio o dos años se consiga cierta inmunidad de grupo que, junto con alguna vacuna, haga que la COVID-19 acabe siendo un virus respiratorio más de la lista de virus que nos visitan todos los años, con una cuota de mortalidad “aceptable” socialmente, no como ahora.

¿Qué hacer mientras para gestionar este proceso? La ciudadanía debe intentar evitar el contagio, las autoridades sanitarias tomar la delantera al virus: rastreo, cuarentenas y aislamiento.

Estas reflexiones desde la ciencia sobre la pandemia, el virus y la enfermedad son fruto del curso de verano presencial sobre el coronavirus SARSCoV2: “La ciencia ante el desafío de la COVID19”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid durante los días 22 y 24 de julio en San Lorenzo de El Escorial. Dirigido por los catedráticos de Microbiología Victor J. Cid, de dicha Universidad, e Ignacio López-Goñi, de la Universidad de Navarra, ha contado con la participación de Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología (SEV); Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS; José Manuel Echevarría, exdirector del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III; Lluís Montoliu, Luis Enjuanes, y Juan García Arriaza, investigadores del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC); Adolfo García-Sastre, codirector del Global Health & Emerging Pathogens Institute y del Icahn School of Medicine at Mount Sinai en Nueva York; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC; y Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos.

![]()

Ignacio López-Goñi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)

Author: Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Universidad de Navarra

Araceli Morales

Araceli Morales Carlos Grimaldo

Carlos Grimaldo