Santiago Ramón y Cajal ejerció como catedrático de Anatomía en Valencia entre 1883 y 1887. Por entonces, la psicoterapia hipnótica y sugestiva, heredera del mesmerismo y del braidismo, era una materia de gran actualidad a nivel internacional. Existía entonces una polémica confrontación científica entre dos corrientes francesas ante la que el investigador español no quedó indiferente.

Una era la denominada Escuela de la Salpetriêre de París, encabezada por Jean-Martin Charcot, que consideraba que el estado hipnótico era una especie de “neurosis inducida” que podría servir como modelo experimental de estudio de los trastornos mentales

La otra era la Escuela de Nancy, representada por Hippolyte-Marie Bernheim y Ambroise Auguste Liébault, que concedían más protagonismo a la sugestión y a su posible uso terapéutico.

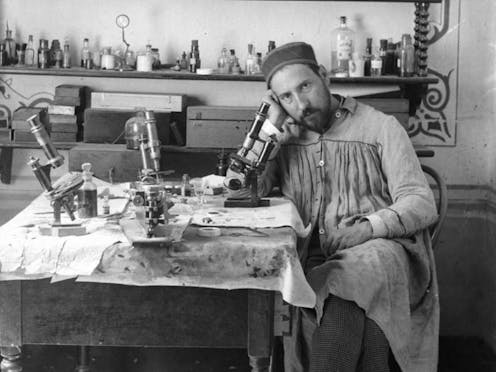

Wikimedia Commons

Cajal se decantó por esta última, aunque comentó que “la afición a lo maravilloso posee todavía honda raigambre en el espíritu humano”.

Hay que tener presente que, durante la segunda mitad del siglo XIX, los defensores del hipnotismo como disciplina científica tuvieron que enfrentarse a un nutrido grupo de detractores, incluida la Iglesia Católica, que asociaban estas prácticas con el charlatanismo, el espiritismo y otros fenómenos del ámbito del ocultismo y la demonología, que a nivel popular gozaban de gran eco.

Durante este periodo, Cajal, entre otras actividades científicas, se dedicó al estudio de esta modalidad de psicología, que él calificaba como fenómenos de sugestión y sonambulismo artificial.

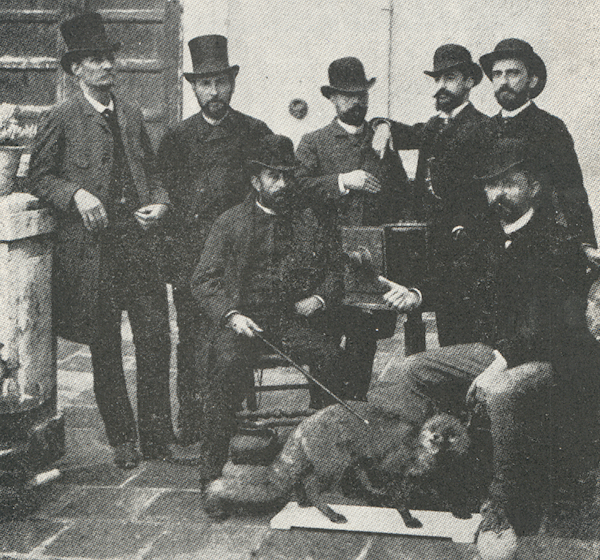

Cajal opinaba que algunas manifestaciones de “esta nueva ciencia, heredera directa de la hechicería medioeval”, correspondían a anomalías del dinamismo cerebral. Desde este planteamiento se propuso un metódico análisis científico, para lo que fundó, junto a algunos contertulios del Casino de Agricultura, un Comité de Investigaciones Psicológicas similar a la Sociedad para la Investigación Psíquica fundada en 1882 por médicos ingleses y estadounidenses. El domicilio social del Comité fue el del propio histólogo: “Por mi casa desfilaron especies notabilísimas de histéricas, neurasténicos, maníacos y hasta de acreditados mediums espiritistas”.

Cajal dedicó especial atención a experimentos hipnóticos realizados en sujetos sanos, incluyendo médicos y abogados, centrados en su aplicación terapéutica. Comentaba el científico:

“Producíanse, a la orden del hipnotizador,… la catalepsia cérea y la analgesia; congestiones y hemorragias por sugestión; alucinaciones positivas y negativas de todo linaje (visuales, acústicas, táctiles); amnesia total o parcial; evocación de imágenes olvidadas o casi olvidadas; desdoblamiento de la personalidad; eclipse o inversión de los sentimientos más arraigados; y, en fin, abolición total del libre albedrío”.

Entre los logros conseguidos a nivel terapéutico destacaba:

“La transformación radical del estado emocional de los enfermos; la restauración del apetito en histeroepilépticas inapetentes y emenciadísimas; la curación, por simple mandato, de diversas especies de parálisis crónicas de naturaleza histérica; la cesación brusca de ataques de histerismo con pérdida del conocimiento; el olvido radical de acontecimientos dolorosos y atormentadores; la abolición completa de los dolores del parto en mujeres normales; en fin, la anestesia quirúrgica, etc.”.

Cajal, desilusionado

Los éxitos clínicos logrados por Cajal con estas técnicas fueron de tal trascendencia que, según recuerda el histólogo, “a mi consulta acudían enjambres de desequilibrados y hasta de locos de atar”.

Una vez recogidos todos los datos que, desde el punto de vista científico, interesaron al investigador, el Comité de Investigaciones Psicológicas fue clausurado. Como conclusión de estas actividades, Cajal reconoció:

“Los experimentos de sugestión causáronme un doble sentimiento de estupor y desilusión: estupor al reconocer la realidad de fenómenos de automatismo cerebral estimados hasta entonces como farsas y trampantojos de magnetizadores de circo; y decepción dolorosa al considerar que el tan decantado cerebro humano, la obra maestra de la creación, adolece del enorme defecto de la sugestibilidad; defecto en cuya virtud, hasta la más excelsa inteligencia puede, en ocasiones, convertirse por ministerio de hábiles sugestionadores, conscientes o inconscientes (oradores, políticos, guerreros, apóstoles, etc.), en humilde y pasivo instrumento de delirios, ambiciones o codicias”.

La casuística de hipnosis y sugestión vigil recogida por Cajal y su Comité fue muy elevada, pero nunca llegó a publicar los datos procedentes de estas investigaciones. Sin embargo, posiblemente formaran parte, junto a otros estudios realizados durante el resto de su vida, de un manuscrito titulado Ensayos sobre el hipnotismo, el espiritismo y la metapsíquica, que pensaba mandar a la imprenta, según se deduce de su correspondencia con el editor Ramón Pueyo. Murió antes de hacerlo y, además, la desgracia quiso que los originales inéditos se perdieran durante el transcurso de la Guerra Civil.

Hipnosis para aliviar los dolores del parto

La única publicación de Cajal sobre su experiencia con el uso del hipnotismo corresponde a un caso obstétrico publicado en la Gaceta Médica Catalana en 1889, cuando ya estaba de catedrático en Barcelona.

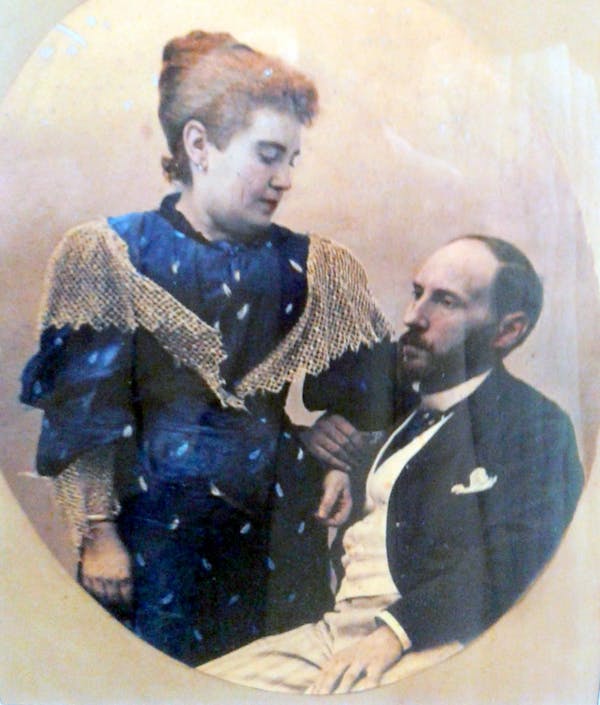

Algunos autores han postulado que el sujeto a que se refiere esta publicación era la propia mujer del histólogo, Silveria Fañanás, y en ella Cajal expondría su experiencia hipnótica en la atenuación de los dolores del parto durante el alumbramiento de su sexto hijo. Esta hipótesis es más que plausible, teniendo en cuenta que el científico difícilmente podría haber ejercido un acto obstétrico dada su escasa experiencia como médico clínico.

Wikimedia Commons, CC BY

La metodología empleada fue la siguiente: desde diez días antes del parto se practicó con la embarazada un ejercicio de sugestión hipnótica, en el que se le enviaron mensajes de un parto rápido, acompañado de dolores muy leves y fácilmente tolerables, aun teniendo “conciencia de los dolores más enérgicos”. En relación con el éxito de la empresa, comentaba Cajal:

“dos fenómenos llamaron nuestra atención: la extrema rapidez del parto y la disminución considerable del dolor, manifestación subjetiva de las contracciones… Consideramos el segundo fenómeno, ausencia de dolor, como realmente causado por el hipnotismo”.

Posiblemente, esta fuese la primera comunicación científica de la historia sobre el empleo de la sugestión hipnótica en la atenuación de los dolores en las labores del parto. Sin embargo, no tuvo trascendencia científica alguna, en tanto que la revista donde la publicó carecía de difusión internacional y su descubrimiento no fue mencionado por ningún autor representativo de este campo en sus revisiones posteriores.

Una consulta sin éxito

Durante su época de catedrático en Madrid, Cajal abrió una consulta de Neuropatología y Psiquiatría. Lo hizo en 1906, el año de la concesión del Premio Nobel, pero sin mucho éxito. Cerró al cabo de diez meses.

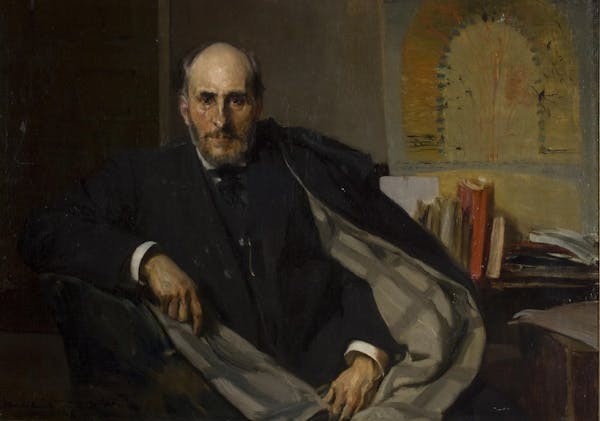

Autorretrato

El investigador solo tuvo 26 pacientes, según consta en sendos volúmenes existentes en la biblioteca Urioste-Ramón y Cajal, con el rótulo en sus lomos de “Consulta de Neuropatología del doctor Cajal”. Con algunos de ellos volvió a ensayar las técnicas hipnóticas empleadas durante la época del Comité valenciano.

Cajal llegó a ser un excelente hipnotizador, aunque el histólogo confesó que se inició en estas prácticas como una forma para “relajarse” de su impetuosa actividad científica, igual que hacía en esos momentos con el juego del ajedrez. Prueba de ello son sus propias palabras en Recuerdos de mi vida:

“Solo se me resistieron tenazmente esos fenómenos extraordinarios confinantes con el espiritismo, a saber: la visión a través de cuerpos opacos, la transposición sensorial, la sugestión mental, la telepatía, etc.”

Pero la verdadera atracción de Cajal por esta nueva ciencia parte, sin lugar a dudas, de su estrecha vinculación al estudio del cerebro. Desde esta perspectiva, consideraba que la sugestión hipnótica era un fallo aberrante de una máquina casi perfecta, como es el cerebro.

Según cita Suñer en su discurso inaugural del curso 1941, son atribuibles a Cajal las siguientes palabras:

“Se ha dicho que lo que diferencia al hombre de los animales es la razón, la creencia en el más allá, etc. Puede que haya algo de esto; pero para mí, lo más característico es su debilidad para la sugestión: lee un periódico donde se dice que tal medicamento, tal o cual droga hacen milagros, y los compra. ¿Qué animal es capaz de hacer todas estas bobadas?”.

![]()

Francisco López-Muñoz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)

Author: Francisco López-Muñoz, Profesor Titular de Farmacología y Vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela, Universidad Camilo José Cela