Durante el periodo de confinamiento impuesto para hacer frente a la pandemia de COVID-19, han sido numerosas las noticias publicadas en medios de comunicación de todo el mundo sobre la recuperación que ha experimentado la naturaleza al disminuir la presión humana.

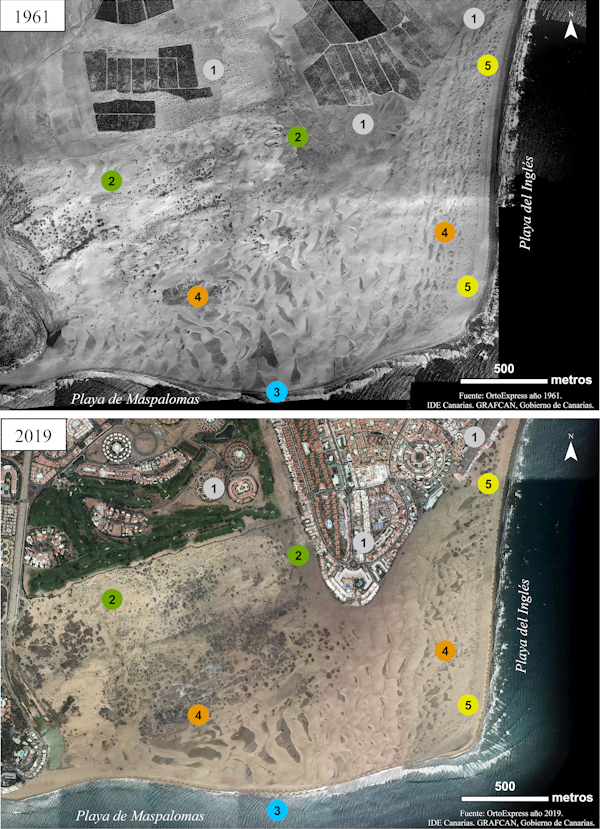

Una de las noticias que mayor presencia ha tenido en medios nacionales e internacionales ha sido el caso de las dunas de Maspalomas. Diferentes medios de comunicación han asegurado que habían recuperado el estado que presentaban hace 50 años, antes del desarrollo turístico en el sur de Gran Canaria.

José Luis Navarro Pérez, Author provided

El peligro de la desinformación

Estos artículos periodísticos, fundamentados en la belleza de imágenes tomadas durante el confinamiento, no aportaban datos científicos que permitieran contrastar la veracidad de la información.

Las noticias han podido transmitir a la sociedad el confuso y peligroso mensaje de que unos pocos meses de cese del turismo son suficientes para recuperar las dunas o que los impactos antrópicos a los que están expuestas desde hace décadas no suponen un riesgo para su supervivencia.

Pero ¿realmente se han recuperado las dunas de Maspalomas tras el confinamiento? Para responder a esta pregunta es necesario entender su evolución ambiental en los últimos 50 años, así como valorar su grado de recuperación durante este período.

Problemática ambiental de las dunas

Los estudios científicos realizados sobre las dunas de Maspalomas han permitido detectar cambios ambientales significativos asociados al desarrollo y uso turístico.

Para identificar y comprender los principales cambios ambientales ocurridos en las dunas de Maspalomas vamos a analizar dos imágenes aéreas (ortofotos). En ellas buscaremos las cinco diferencias más evidentes entre el estado de las dunas en los años 60 del pasado siglo, antes del desarrollo turístico del sur de Gran Canaria, y la actualidad.

La construcción de urbanizaciones e infraestructuras turísticas. La urbanización Playa del Inglés, el centro comercial Anexo II y el campo de golf de Maspalomas fueron construidos parcialmente sobre el sistema de dunas original. Esto supuso la destrucción de 114,5 hectáreas (el 24,1 %) de la superficie que ocupaba en los años 60.

Incremento de la cobertura vegetal en el interior del campo de dunas. La urbanización turística Playa del Inglés alteró la dinámica del viento y el transporte de arena a nivel local hacia el interior del sistema. Esto redujo la superficie ocupada por dunas móviles (-47,8 %) e incrementó la ocupada por dunas estabilizadas (+305,8 %).

Retroceso de más de 70 m en la línea de costa de la playa de Maspalomas. Ha supuesto la pérdida de 7,7 hectáreas de superficie de playa y dunas.

Incremento de las superficies de deflación. Las áreas de color oscuro que se observan en las imágenes delatan la existencia de procesos erosivos. Esto se debe a que sale al mar más arena de la que entra en el sistema. Entre los años 1961 y 2003, estas áreas de erosión duplicaron su extensión (218,8 %).

Reducción de las poblaciones de balancón (Traganum moquinii). Entre 1961 y 2003 las poblaciones de esta planta disminuyeron más de la mitad (56,2 %) en la playa del Inglés. Han desaparecido completamente de los alrededores de la playa de Maspalomas.

El balancón es una pieza clave en la dinámica del sistema, al generar las primeras dunas vegetadas (dunas embrionarias y duna costera). Estas dunas vegetadas controlan el transporte de las arenas hacia el interior del sistema, dando lugar al paisaje de dunas móviles característico de Maspalomas. También suponen una barrera natural ante los temporales marinos. Protegen al resto del sistema y proporcionan sedimentos que favorecen la recuperación de las playas cuando son erosionadas por el mar.

¿Se han recuperado las dunas de Maspalomas?

La afirmación de que las dunas de Maspalomas se han recuperado de los impactos ocasionados en las últimas cinco décadas y vuelven a mostrar su paisaje original debe fundamentarse en datos científicos que corroboren este hecho.

Podemos buscar evidencias comparando los cambios ambientales indicados anteriormente y lo que sabemos a día de hoy:

El sistema de dunas no ha recuperado la superficie que tenía en los años 60 del pasado siglo. Esto es totalmente imposible porque está completamente rodeado de infraestructuras, equipamientos y edificaciones.

La superficie ocupada por las dunas móviles no ha vuelto a ser la misma que la existente antes del desarrollo turístico.

La línea de costa en la playa de Maspalomas no ha recuperado la posición que presentaba en el año 1961.

Las superficies de deflación siguen mostrando una extensión muy significativa. En todo caso, esta es superior a la que tenía antes del desarrollo turístico. En el marco del proyecto Masdunas, llevado a cabo por el Cabildo de Gran Canaria, se han inyectado al sistema 60 000 m³ de arena. Buena parte de este volumen se habría perdido irremediablemente en el mar si no hubiera sido extraído. Esta arena, previsiblemente, ayudará a reducir las superficies de deflación.

Actualmente el número de balancones es muy inferior al de 1961. En las repoblaciones realizadas en el marco del proyecto Masdunas se han plantado al menos 522 ejemplares de esta especie –384 para el reforzamiento de sus poblaciones y 138 para la generación de nuevas dunas–, pero aún es pronto para saber qué porcentaje ha sobrevivido.

Carolina Peña Alonso, Author provided

La responsabilidad social, parte de la solución

Los cambios experimentados por las dunas de Maspalomas durante el confinamiento son fundamentalmente estéticos. Se ha destacado especialmente la formación y persistencia de rizaduras sobre las dunas ante la ausencia de visitantes.

Las rizaduras son formas del relieve efímeras generadas por el viento cuando moviliza la arena. En condiciones de uso turístico, son pisoteadas por la gran afluencia de personas que acuden a Maspalomas.

La conservación de estas pequeñas ondulaciones durante el confinamiento evidencia el excesivo e incontrolado tránsito de visitantes. Estos deambulan por todo el sistema fuera de los senderos permitidos como consecuencia de la ausencia de vigilancia y la falta de civismo.

Más vigilancia e información a los visitantes

La amplia repercusión mediática de las noticias mencionadas demuestra el interés de la sociedad por recuperar este entorno único. Pero para reducir el impacto de los usuarios e intentar frenar el progresivo deterioro de las dunas de Maspalomas se debe cumplir lo establecido por el Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Es necesario realizar un control del tránsito de personas mediante una adecuada labor de vigilancia constante y programas de información y educación ambiental para los visitantes de este espacio natural protegido.

La ausencia de turistas durante el confinamiento ha puesto el foco sobre la recuperación estética de las dunas de Maspalomas. Sin embargo, revertir el progresivo deterioro que se ha producido en las últimas décadas solo será posible mediante la supresión o minimización de los impactos ambientales asociados al uso turístico.

Estamos ante una oportunidad única para huir de la gestión basada en voluntades políticas y dar el paso hacia una gestión efectiva acorde con la relevancia ambiental y socioeconómica de este espacio. Para conseguirlo, es fundamental que se aúne la investigación científica, la gestión activa, el cumplimiento de la normativa y la participación de los agentes sociales y económicos.

![]()

Antonio Ignacio Hernández Cordero ha recibido fondos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar su tesis doctoral e investigación postdoctoral y del Plan Estatal de I+D+i.

Abel San Romualdo Collado recibe fondos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con la cofinanciación del FSE.

Carolina Peña recibe fondos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Leví García Romero recibe fondos de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI-Gobierno de Canarias).

Luis F. Hernández Calvento ha recibido fondos del Plan Estatal de I+D+i.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)

Author: Antonio Ignacio Hernández Cordero, Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Geografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria